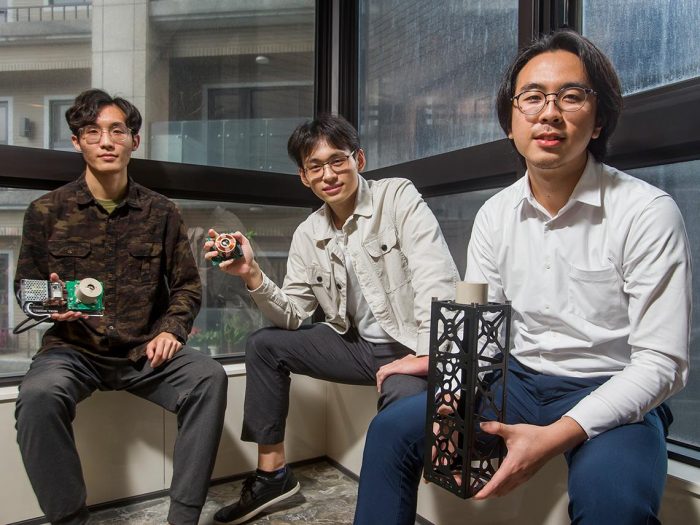

【新聞轉知】本中心輔導U-start團隊「張量科技」: 嘉義偏鄉4個21歲年輕人,讓微型衛星減重省電20%,「球型馬達」6月搭SpaceX上太空測試

轉自 今周刊 撰文 / 萬年生 攝影 / 吳東岳 2021-04-07 09:23 前後兩任世界首富:亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)和特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk)都有太空夢,沒想到台灣也有太空領域的新創,靠創新讓微型衛星(Microsatellite,指一百公斤以下的衛星)有望省下約20%的體積重量和耗電量! 這家台灣太空領域的新創是張量科技,研發的「球型馬達」(Spherical Motion)正是讓微型衛星更輕、效率更好的祕密武器。預計6月,張量科技的球型馬達控制系統又將和SpaceX合作夥伴、波蘭衛星商SatRevolution一起搭著SpaceX發射火箭上太空驗證。 由於每發射1公斤的衛星上太空,約須花費300萬元新台幣,如何降低重量、耗電量,讓衛星更有效率完成任務,便成了商機所在。過去1顆衛星,通常要用到3顆以上的單軸馬達,各朝X、Y、Z三個方向旋轉產生機械能;反觀球型馬達只要裝上一顆馬達,一次就能在3軸上任意轉動、控制衛星角度,有助衛星上馬達的體積重量、耗電量,比傳統衛星馬達減重三分之二(編按:整體衛星還有其他零件,因此約減少20%重量和耗電量)。 就讀偏鄉校 高一開始做實驗 「我們也是看到現在衛星裡面,體積小不下來就是那個馬達。」說這話的,是台大電機系輟學的張量科技共同創辦人暨執行長顏伯勳,「全球沒人推出這產品,我們算是第一個。」 張量科技鎖定的利基市場商機,吸引群聯電子董事長潘健成、全台最大天使投資社群識富天使會投資。識富天使會聯合創始人黃冠華觀察,張量科技4位創辦人平均年齡不到21歲,是新創公司超年輕、極度聰明腦袋的代表。「還沒有大成績,已經獲得滿大關注。」他透露,美國幾家太空公司想要進一步接洽,「有極大可能性改變產業結構。」 顏伯勳在內的4個年輕人,都來自嘉義偏鄉學校協同中學,在青澀的16歲高一時期,一起參與科學人才培育計畫,在成大電機系實驗室做研究。當時,成大幫太空中心做單軸馬達,4人一同參與該計畫,開始接觸太空用馬達,其後看到車廠一支行駛方向可360度旋轉的球型輪胎概念車動畫影片,給了他們投入球型馬達研發的點子。 球型馬達研發中,最難的是磁場設計和馬達驅動,同時要想辦法讓體積愈來愈小、效率愈來愈好,其中機構、電路、韌體、軟體都居關鍵,4人剛好各司其職。 從2016年、4人高一時開始研究算起,歷經5年多,張量科技的球型馬達產品已進入第8代。(詳細報導請參閱原文) ? 新聞轉自今周刊 : https://pse.is/3ew5gw ? 張量科技股份有限公司 : https://tensortech.com.tw/

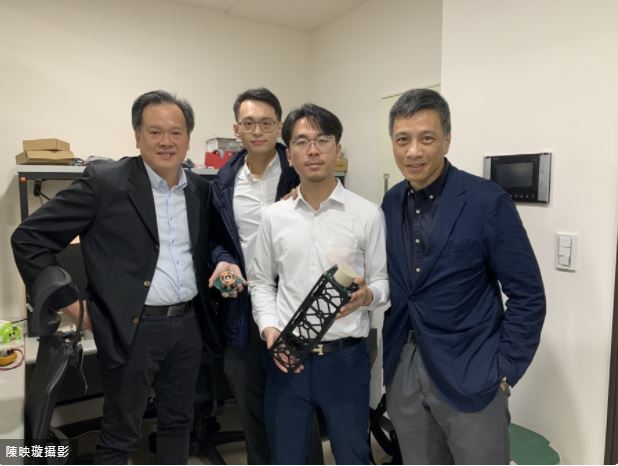

【新聞轉知】本中心輔導U-start團隊「張量科技」: 不讓東元再錯過「特斯拉」!黃育仁訪太空新創:不容忍犯錯怎能有改革?張量科技

不讓東元再錯過「特斯拉」!黃育仁訪太空新創:不容忍犯錯怎能有改革? 轉自 數位時代2021.4.22 陳映璇 東元電機前常務董事黃育仁領軍的改革派,不只持續跟大股東、外資溝通,並對外徵求委託書爭取支持,日前撥空參訪台灣太空領域新創張量科技,數位時代獨家貼身採訪,這天黃育仁與提名董事黃立聰、方頌仁一行人參訪,探索台灣未來的新興技術。 從平均不到21歲的創業者身上,黃育仁有感,大公司必須跟新創企業合作,唯有建立容許犯錯的企業文化,才能在技術創新有更多突破。 參訪台灣太空新創,找尋電動車下一波商機 張量科技所研發的「球型馬達」是讓商用微型衛星(指重量10公斤以下衛星)更輕、效率更好的關鍵,預計6月張量科技的球型馬達將和SpaceX合作夥伴、波蘭衛星商SatRevolution一起搭著SpaceX發射火箭上太空驗證。 過去一顆衛星,通常需要3顆以上的單軸馬達,但隨著衛星裡的控制電腦、電源系統都越做越小,唯一還沒被縮小就是馬達,因此讓張量科技看到可以被解決問題的機會,與傳統衛星馬達組相比,球型馬達可節省三分之二的體積、重量、耗電量。為應用在2022~2024年兩年間的研發、生產與業務拓展,預計在今年進行A輪200萬美元募資。 張量科技的背景也相當特殊,是由4位平均年齡不到21歲的年輕人成立,都來自嘉義縣協同中學,從16歲一同參與科學人才培育計畫,並在成大電機系謝旻甫教授的指導下發眀球型馬達,直到2019年CTO技術長李尚融滿20歲才創立公司。 即便東元目前所做工業馬達,和張量科技研發應用在衛星的球型馬達有很大的不同。但黃立聰認為,馬達應用在電動車後的下一個產業,會是低軌道衛星或航空載具,必須提前投資佈局。 隨著5G網路建置加速,業界點名覆蓋範圍廣且具低延遲特性的低軌道衛星通訊將是下一波產業焦點。「低軌道衛星必須在極度嚴苛的環境使用,科技會進步最快,必須耐用、耐環境,性能才會發揮極致,成本反而不是第一考量。」黃育仁認為,很多技術上的突破,都會從新創冒出。(詳細報導請參閱原文) ?新聞轉自數位時代 : https://pse.is/3fqre8 ?張量科技股份有限公司 : https://tensortech.com.tw/